2022年6月2日晚,西南大学文学院中国书法研究所与西南大学出版社联合主办的西南大学东坡文化月系列活动之“唐宋文化与苏轼书法”系列讲座顺利举行。本次讲座邀请了西南大学文学院古代文学教研室主任杨理论教授担任主讲嘉宾,主题为“地理东坡与文化东坡:作为自号的东坡先生”。讲座由西南大学文学院中国书法研究所副所长张兴成教授主持,线下40余名在校师生以及线上近500名听众参与了本次讲座。

本次讲座以苏轼的别号“东坡先生”为切入点,阐述了在中国古代士人以号自称的文化背景下苏轼自号“东坡先生”的历史渊源及其独特的文化含蕴,通过解读苏轼诗歌中自称的运用和转变,展现了苏轼在宋代士大夫群体中的突出的自我意识与内省精神,彰显了“东坡先生”作为宋型文化的代表性符号的重要意义。

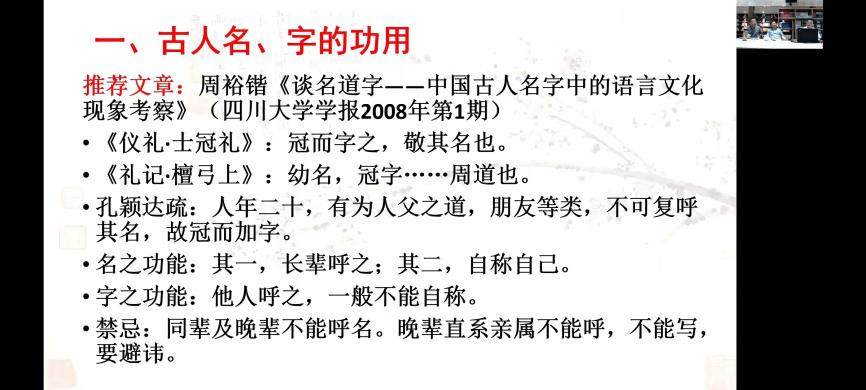

讲座首先从古人的名、字以及号的功用谈起。杨老师概括道,名是长辈和自己对自己的称呼,而不用于同辈和晚辈称呼自己。古代男子成年后不便直呼其名,故另取一个与本名涵义相关的别名,称之为“字”。字作为他人对自己的称呼,一般不用于自称。不同的是,作为自命自取的别号,自号不仅能方便他人对自己的称呼,而且是自我认定之后的一个代号,可用于自称。从传世文献来看,东晋文学家陶渊明以描述他人的口吻而作《五柳先生传》,实则是为自我立传,文中记载其号为“五柳先生”或可视为自号现象的历史渊源。

杨老师进一步指出,明确将号用于自称,可以追溯到唐代诗人杜甫的诗歌当中。杜甫《哀江头》《自京赴奉先县咏怀五百字》《投简成华两县诸子》《醉时歌》《复阴》《立春》《惜别行送刘仆射判官》等诗中出现的“少陵野老”“杜陵布衣”“杜陵野老”“杜陵野客”“杜陵翁”“杜陵远客”“杜陵老翁”等称呼,即能说明诗人有意识地以号自称,反映杜甫诗中较强的自我意识以及杜甫在不同时期的自我认知和心态变化。而作为另一位自我意识较强的诗人,白居易则惯以字自称。其虽号“醉吟先生”,但并不以此自称,而好用表字“乐天”称呼自己,其诗《少年问》云:“号作乐天应不错,忧愁少时乐时多”,即表达了字当号用的心理倾向。

受陶渊明、白居易等诗人自称传统的影响,宋代士大夫形成了以号自称的文化潮流。如欧阳修《醉翁亭记》自号“醉翁”,其诗中也屡屡自称“醉翁”。作为欧公门生的苏轼继之而起,在诗文中常常以“东坡”自称,对自号的运用比欧阳修更加频繁。苏轼门生黄庭坚自称“山谷老人”“涪翁”,张耒则自称“柯山老人”“柯山客”。迨至南宋,又有陆游在诗中屡称“放翁”,杨万里在诗中自言“诚斋”,刘克庄在诗中自称“后村”等等,不一而足。

杨老师认为,在这一文化潮流中,苏轼自号“东坡”可谓最具个性色彩、代表性和影响力,具有独特的文化含蕴与象征意义。就真实的地理来源而言,“东坡”是指黄州城东的一处荒坡,苏轼谪居黄州期间,于此躬耕筑居,因以为号。苏辙《亡兄子瞻端明墓志铭》载:“公幅巾芒屦,与田父野老相从溪谷之间,筑室于东坡,自号东坡居士。”而从更深层的文化地理来源看,白居易谪居忠州时在诗中(《东坡种花》《步东坡》《别东坡花树》等)所描写的东坡无疑对苏轼产生了重要的影响,可以说,苏轼自号“东坡”,实则蕴含了其对白居易乐天知命的人生态度的认同与倾慕,对白居易在宦海中的相似遭遇的共鸣。同时,陶渊明也是苏轼的一位重要的精神同道。就苏轼对陶渊明和白居易的接受程度来看,苏轼对陶渊明的推崇明显更甚,而对二者的接受角度也有所差别:于陶渊明则推重其真率自然的人格,而抛弃其在窘困潦倒时的乞儿相;于白居易则吸收其“中隐”的闲适生活态度,而摒弃“中隐”明哲保身的庸俗成分。杨老师认为,“东坡”这一自称应来自于陶渊明和白居易两位先贤的精神感召和启发。“东坡先生”“东坡居士”的理想自我,是一个融合了白居易“中隐”的生活方式与陶渊明养真守拙精神的理想形象,又是对陶、白二人精神的超越。

随后,杨老师对苏轼自号“东坡先生”的文化内涵及其独特意义进行了深入的分析。所谓自号,往往蕴含了士人的自我身份定位和人生价值取向,是他者视野下的自我检视,是自我意识的文化呈现。从这个意义上说,“东坡”这一自号在宋代乃至中国古代都具有其特异性。欧阳修号六一居士、醉翁等,而醉翁更受其青睐,其中便蕴含了欧阳修对独乐乐不如众乐乐的这一民同乐的情怀的认同,从而成为欧阳修人生价值取向的代名词。在这一影响下,苏轼的自称也同样包含了对自我身份和人生价值的定位与认知。苏轼谪居黄州时期,在诗中大量以“幽人”称呼自己,“幽人”即居于幽绝之地的幽囚之人,正符合苏轼当时作为被软禁的罪臣的现实身份。作为一个被幽禁的罪臣,苏轼在黄州初期表现出对自我身份的质疑,开始了“我是谁”的追问,这种典型的身份焦虑,是苏轼士大夫身份破碎的表现,也是苏轼传统儒家理想人格倾覆后出现的儒家价值和信仰危机的体现。为了摆脱深重的精神危机,苏轼首要的任务就是必须重建身份,这种身份重建的努力在苏轼诗歌中的表现之一即为自称的转变。因此,在黄州时期,苏轼不再称自己为“使君”“太守”,而是以“野人”“野老”和“东坡”“东坡老”等带有理想色彩的名词自称。尤其是“东坡先生”这一自称,是苏轼真正完成身份重建和自我反思与超越的展现。

作为第三人称的自号,隐含了站在他人立场来观照自身的他者眼光,从而使得本来是主观性的自我评价具有客观呈现的效果。所有自称既然隐含他人眼光,也就可以名正言顺地成为他人对自己的尊称。自己称呼自己和他人称呼自己用了同一语词,达成的目的是自我评价和他人评价的同一,自我于此在他人的眼中突显,自我意识于此得到展现。苏轼自称“东坡”,就是要达成自评与他评同一,这是自我意识呈现的效果。但苏轼与宋代士大夫又有不同,他有时会在东坡后面加上“先生”,称自己为“东坡先生”,甚至直接称呼自己为“先生”,这在宋人诗文中非常少见。“先生”一般是对别人的专用尊称,苏轼用来自称,蕴含的是更为强烈的他者眼光。比起其他士大夫,苏轼更强烈地希望得到他人的认知与赞同,他寻找到了“先生”这一只称他者而不用以自称的语词,以此视角完成自我评价,传递出希冀他人认知的强烈信号。

从文学创作上来说,当诗人以第一人称“我”来叙述和抒情时,“我”与叙述和抒情主体是同一的。但当诗人以第三人称来称呼自己时,就出现了两个叙述和抒情主体:一是现实的真实的诗人自己;一是诗人建构出来的理想中的“他者”——诗人自号所指的那个人。当现实的诗人将“他者”作为叙述和抒情主体时,诗人自己就悄悄地隐藏在作品之后了。诗人巧妙地将“他者”安排为在诗歌文本中的行动和感受主体,而将真实的自己巧妙地隐藏起来了,这样的叙述和抒情策略就使得宋诗呈现出一种颇具客观性的诗学效果。诗人虽然是在谈论自己,但在字面上又不是在谈论自己,仿佛是在谈论他人。这种第三人称的全知视角有利于使诗人摆脱第一人称的限知视角,从而更有利于诗人客观冷静地观照、建构和呈现自我。

苏轼用“东坡先生”“先生”这样的自称,文本表述策略便非常巧妙,苏轼似乎有了两个分身,一个在前台尽情表演,一个在幕后冷峻观看。在这样的表述方式下,苏轼作为“真实”的叙述和抒情主体,与他试图建构出的“理想的自我”——“东坡先生”之间形成了最佳的审美距离和艺术张力。在这样的距离和张力下,苏轼以“东坡先生”的名义对自我进行自审、自省以至于自嘲,从而达到自我建构和自我超越的目的。

最后,杨老师以“号掩其名”作为本次讲座的结束语。杨老师总结道,“东坡先生”这一词,已经凝聚成了宋型文化的代表性符号。苏轼在诗歌世界中的自我构建所彰显出的自我意识之强,超乎当时后世的诸多诗人,是宋代士大夫的典型代表。苏轼在自我检视中有着深刻的反省意识,这在宋代士大夫身上是十分罕见的。